遺伝子診療科医の役割とキャリア形成

次世代シークエンサーの普及により、診断・治療・予防をまたぐゲノム医療が現実になりました。本記事では、その中核を担う遺伝子診療科医の使命と専門性、キャリア形成と未来展望を実践目線で解説します。

遺伝子診療科医とは?専門分野と使命の基本理解

遺伝子診療科医とは、遺伝子やゲノム情報を基盤とした医療を実践する専門医を指します。近年、次世代シークエンサー(NGS)の普及や分子生物学の進歩により、ヒトの全遺伝情報を解析し、疾患の原因や治療法を特定することが可能になってきました。こうした医療の最前線に立ち、患者さんにとって最適な医療を提供するのが遺伝子診療科医の使命です。従来の診療科の枠を超えて、内科、外科、小児科、産婦人科、腫瘍科などさまざまな領域と横断的に関わる点が大きな特徴といえるでしょう。

その役割は大きく分けて三つあります。第一に、遺伝性疾患や先天性疾患の診断です。家族歴や遺伝子解析を基に、病気の原因となる遺伝子変異を突き止め、患者さんや家族に適切な情報を提供します。第二に、がんをはじめとする後天的疾患の治療方針決定に寄与することです。腫瘍の遺伝子変異を調べることで、分子標的薬や免疫療法など個別化医療を実現します。第三に、将来の発症リスクを評価し、予防や生活習慣の改善に役立てることです。いわば遺伝子診療科医は、診断・治療・予防という医療の全過程を包括的に担う存在なのです。

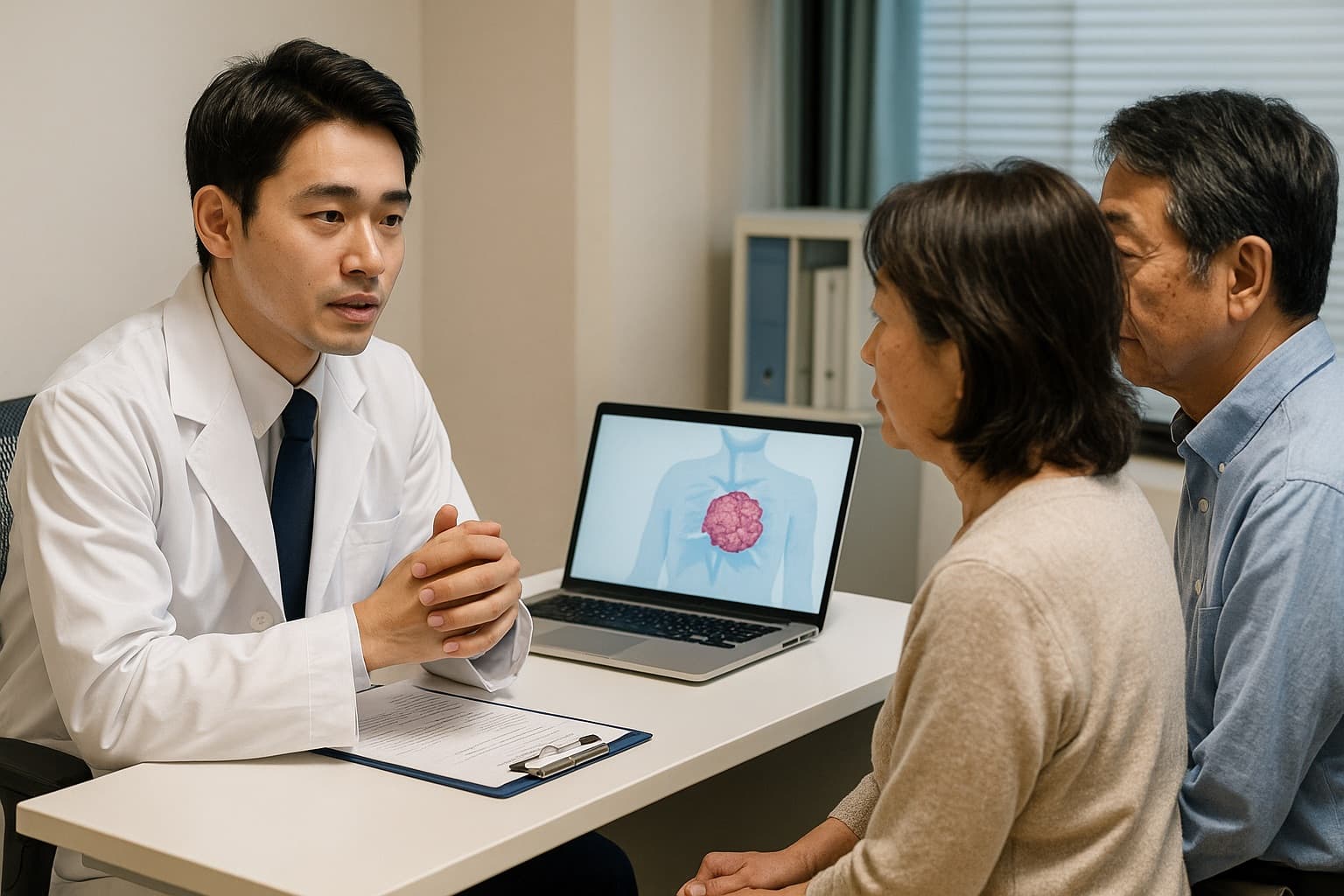

また、遺伝子診療科医は科学的知識だけではなく、患者さんや家族の人生に深く関わる重要な対話を行う立場でもあります。遺伝子の情報は、本人だけでなく血縁者にも影響を及ぼす可能性があるため、その取り扱いには倫理的な配慮が欠かせません。検査結果をどのように伝えるか、患者さんが不安を抱かずに理解できるように説明するかといったコミュニケーション力も必須のスキルです。さらに、検査結果が就職や結婚など社会生活に与える影響を考慮し、必要に応じて遺伝カウンセラーや心理士と協力しながら支援することも求められます。

このように、遺伝子診療科医は単なる研究者や技術者ではなく、科学と人間の架け橋としての役割を担っています。分子レベルの知識を患者さん一人ひとりの人生に結びつけ、安心と希望を提供することが、彼らの最大の使命です。これからの医療において遺伝子診療科医はますます重要な存在となり、従来の医師像を超えた新しい専門医のモデルとして社会からの期待も高まっています。

ゲノム医療時代における遺伝子診療の重要性

現代の医療は「ゲノム医療時代」と呼ばれる新しい段階に入りました。ヒトゲノム計画の完了から20年余りが経ち、遺伝子解析技術の飛躍的な進歩により、疾患の診断や治療の方法は大きく変化しています。特に次世代シークエンサーの登場によって、数日から数週間で数百もの遺伝子を一度に解析できるようになり、これまで解明されなかった疾患の原因が明らかになるケースが増えてきました。遺伝子診療科医はこの変革の中心に立ち、解析結果を医学的に解釈し、臨床に結びつける役割を担っています。

がん治療はゲノム医療の代表的な応用分野です。従来は臓器別に治療方針を決定していましたが、現在では腫瘍の持つ遺伝子変異に基づいて治療を選択する「がんゲノム医療」が主流となりつつあります。たとえば、特定の変異がある場合にのみ有効な分子標的薬が使われるなど、個別化医療が実現されています。遺伝子診療科医は、患者さんのがん組織の解析結果を解釈し、最適な治療を選択するための橋渡しを行います。これは患者さんの治療効果を最大化し、副作用のリスクを減らすことにもつながります。

一方で、希少疾患や小児の先天性疾患においても遺伝子診療は大きな意味を持ちます。従来は診断がつかずに苦しんできた患者さんや家族に対し、原因遺伝子が特定されることで、正確な診断や新しい治療法の開発が進む可能性があります。診断が確定すること自体が患者さんと家族にとって大きな安心をもたらし、将来の生活設計や次の世代への配慮にもつながります。

さらに、生活習慣病や精神疾患など、多因子が関与する疾患においても遺伝子解析が役立つと期待されています。遺伝子診療科医は、こうした領域での研究や臨床応用を進めることで、病気の予防や早期発見に貢献します。つまり、ゲノム医療時代の到来は、単に「治療の高度化」だけではなく、「予防と健康維持」の領域にも大きな広がりをもたらしているのです。

しかしながら、この新しい医療には課題もあります。遺伝情報の取り扱いに関する倫理的な問題、個人情報保護の問題、費用対効果の問題などです。遺伝子診療科医は科学的な知識だけでなく、これらの課題に対しても社会的責任を持って対応する必要があります。ゲノム医療を安全かつ公平に普及させるためには、専門医による適切な判断と啓発活動が不可欠です。

ゲノム医療は今後も進化を続け、より多くの患者さんに恩恵をもたらすでしょう。その中心で臨床と研究をつなぎ、科学と人間をつなぐ役割を果たす遺伝子診療科医の重要性は、これからさらに高まるといえます。

がん治療と遺伝子診断:個別化医療を支える役割

がん治療の分野は、ここ十数年で大きく変革を遂げました。その背景にあるのが遺伝子診断の発展です。従来、がん治療は臓器ごとに分類され、例えば胃がん、肺がん、大腸がんといった形で、病変の部位を基準に治療法が決定されてきました。しかし現在では、腫瘍の発生部位にかかわらず、その腫瘍が持つ遺伝子変異や分子プロファイルに基づいて治療を選択する「がんゲノム医療」へと進化しています。この中心的な役割を担うのが、遺伝子診療科医です。

遺伝子診断により、がん細胞の中に存在するドライバー変異と呼ばれる遺伝子異常が特定されます。これがわかることで、その変異を標的とする分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が可能になります。例えば、肺がんにおけるEGFR変異やALK融合遺伝子、乳がんにおけるHER2増幅などが代表的です。これらの分子異常を把握することで、従来の抗がん剤治療では得られなかった高い治療効果や副作用の軽減が実現できるのです。遺伝子診療科医は、こうした情報を解析し、臨床の現場に的確に伝える役割を果たしています。

また、がんゲノム医療においてはコンパニオン診断と呼ばれる仕組みが重要です。これは、特定の薬剤を使用するためには、あらかじめ対応する遺伝子異常があるかどうかを確認する検査が必須とされる制度です。遺伝子診療科医はこの検査を適切に行い、その結果を解釈して治療選択をサポートします。こうした取り組みは、患者さんに無駄な副作用や費用負担を強いることなく、最適な医療を提供するために不可欠です。

さらに、がん遺伝子パネル検査と呼ばれる包括的な検査の普及も進んでいます。数百の遺伝子を一度に解析することで、複数の治療選択肢を検討できるようになりました。しかし、解析結果には治療に直結する情報だけでなく、今後の研究によって意味が明らかになる可能性のある変異も含まれます。こうした「未解明の情報」をどのように解釈し、患者さんに説明するかは遺伝子診療科医の高度な専門性と倫理観に依存しています。

加えて、がん治療における遺伝子診断は単なる技術的側面だけではなく、患者さんと家族の心理的サポートも含みます。検査結果が予後や家族の健康に影響する可能性もあるため、その伝え方や支援の方法は非常に重要です。遺伝子診療科医は、カウンセラーや腫瘍科医と協力しながら、患者さんが前向きに治療と向き合えるようサポートしています。

このように、がん治療における遺伝子診断は、単なる補助的なツールを超え、個別化医療の中心的な柱となっています。そして、その成果を現実の医療に結びつけるのが遺伝子診療科医の大きな役割です。科学的な解析と臨床的な判断をつなぐ彼らの存在は、今後のがん医療においてますます不可欠になるでしょう。

希少疾患・先天性疾患における遺伝子診療科医の貢献

遺伝子診療科医の役割は、がん治療だけにとどまりません。むしろその専門性が大きく発揮されるのは、希少疾患や先天性疾患の分野です。従来、原因不明とされてきた多くの疾患に対し、ゲノム解析技術の進歩は新しい光を当てています。遺伝子診療科医は、その診断と治療において患者さんや家族に大きな希望をもたらしています。

希少疾患とは患者数が少なく、研究や診療が限られてきた疾患群を指します。日本では指定難病を含め、数千種類以上の希少疾患が存在するといわれています。その多くが遺伝子変異に起因しており、正確な診断が困難でした。しかし、次世代シークエンサーによる全エクソーム解析や全ゲノム解析の導入により、従来は診断不可能だった疾患の原因が特定される例が増えています。遺伝子診療科医はこうした解析を行い、診断に至らなかった患者さんに新しい選択肢を提示できるのです。

先天性疾患の分野では、出生前診断や新生児スクリーニングとの連携も進んでいます。出生前に遺伝子異常が発見されることで、出生後の適切な治療やケアにつなげることが可能になります。また、新生児期に重篤な症状が出る疾患では、早期診断と治療開始が生命予後を大きく左右します。遺伝子診療科医はこれらの検査結果を解析し、小児科医や産婦人科医と協力しながら迅速な診断と治療方針の決定を支援します。

さらに重要なのは、診断がついたことで患者さんや家族が安心できるという点です。長年原因がわからずに苦しんできた家族にとって、病気の正体が明らかになること自体が大きな意味を持ちます。それにより、将来の生活設計や次の妊娠に向けた準備など、前向きに進むための指針を得ることができます。遺伝子診療科医は医学的支援だけでなく、心理的・社会的な支援の入り口としての役割も担っています。

また、希少疾患や先天性疾患の研究は新しい治療法の開発にもつながります。原因遺伝子が特定されることで、遺伝子治療やRNA治療といった先端的な治療法の対象となる可能性が生まれます。これは患者さん個人にとってだけでなく、同じ疾患を抱える世界中の患者さんに希望を与えることにつながります。遺伝子診療科医は臨床と研究の両面で、その進歩を推進する重要な役割を果たしているのです。

このように、希少疾患や先天性疾患における遺伝子診療科医の貢献は計り知れません。診断精度の向上と新しい治療法の開発、そして家族全体を支える包括的な支援。それらすべてが彼らの専門性と使命に根ざしています。今後も技術の進歩とともに、この分野での貢献はますます広がっていくことでしょう。

必要とされるスキルセット:分子生物学から倫理的判断まで

遺伝子診療科医に求められるスキルは非常に幅広く、一般的な臨床医の知識や技術に加えて、分子生物学の高度な理解、ゲノム解析技術の運用能力、そして倫理的判断力に至るまで、多面的な能力が必要です。これは、遺伝子診療という領域が単なる医療行為ではなく、科学技術と人間社会を結びつける複雑な分野だからです。では、具体的にどのようなスキルが求められるのでしょうか。

まず、基盤となるのは分子生物学と遺伝学の知識です。疾患の原因となる遺伝子変異や発現異常を理解し、それが細胞や臓器レベルでどのように影響を及ぼすかを把握することは不可欠です。例えば、ある変異がタンパク質の機能を失わせるのか、それとも過剰に活性化させるのかによって、治療方針は大きく変わります。こうした知識は新しい分子標的薬や遺伝子治療の開発にも直結します。

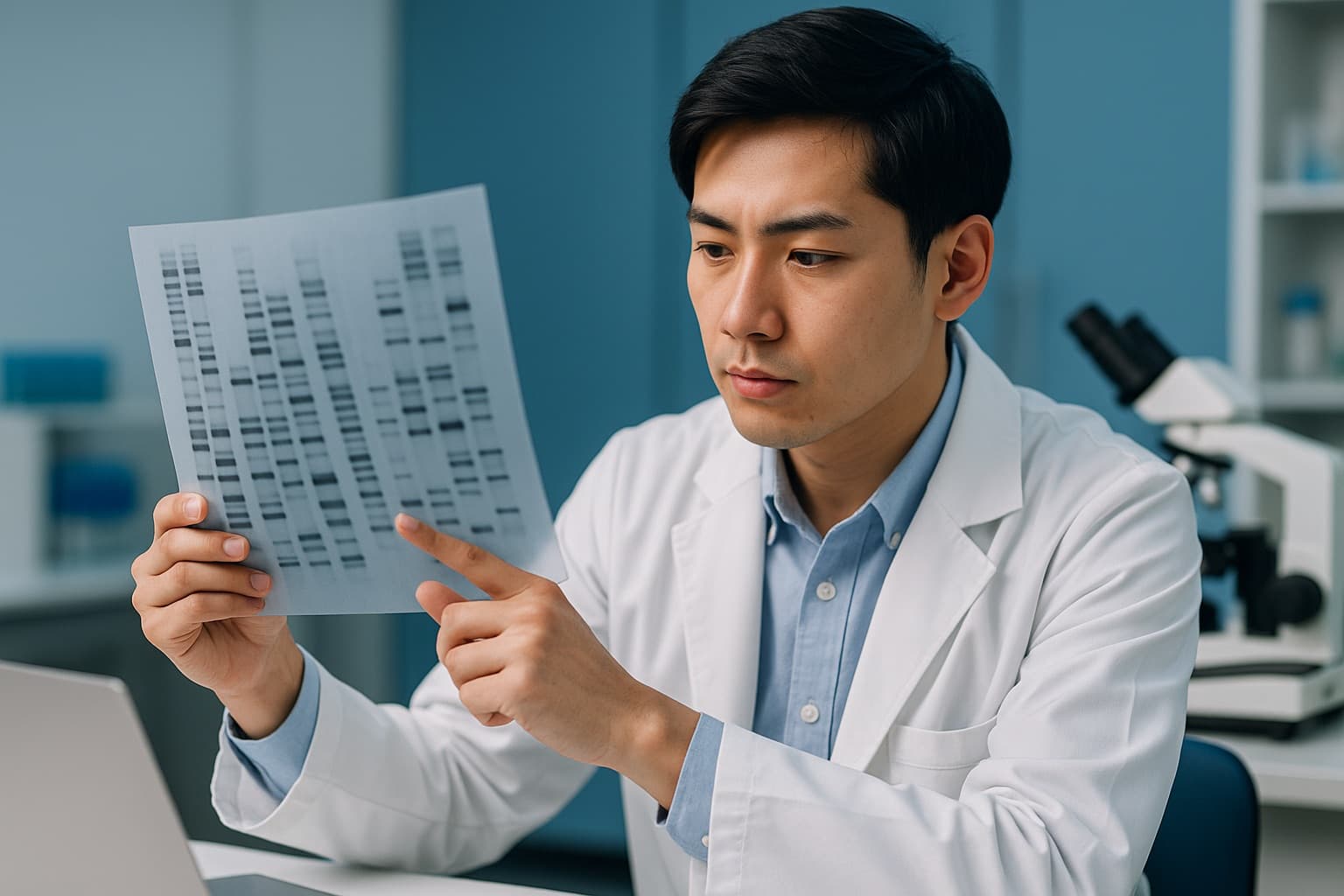

次に重要なのが、ゲノム解析技術の習熟です。次世代シークエンサーを用いた解析結果を正確に読み解き、臨床に応用できる形で解釈する力が求められます。解析の過程では膨大なデータが得られ、その中には治療に直結する変異だけでなく、臨床的な意味が不明な変異も多く含まれます。遺伝子診療科医は、それらを適切に分類し、患者さんや家族にわかりやすく説明する役割を担います。この際、バイオインフォマティクスの基礎的な知識も必要であり、医学と情報科学を橋渡しするスキルが不可欠となります。

さらに、臨床現場におけるコミュニケーション能力も欠かせません。遺伝子検査の結果は患者さん本人だけでなく、家族や血縁者にも影響を及ぼすことがあり、その取り扱いは慎重でなければなりません。検査結果が陽性であった場合、患者さんは強い不安や将来への恐れを抱くことがあります。その際に、希望を持てるように説明し、心理的に支える力が求められます。また、家族全体に情報を伝える必要がある場合もあり、調整力や傾聴力が重要です。

そして何よりも、倫理的判断力が求められます。遺伝情報は非常にセンシティブであり、本人の同意なく第三者に伝えることは厳しく制限されています。また、遺伝子検査を行うことで、就学や就職、結婚に影響する可能性も否定できません。こうしたリスクを踏まえた上で、どの範囲まで検査を行うか、どのように結果を共有するかといった判断を下すのは遺伝子診療科医の重要な役割です。科学的正確性だけでなく、人間の尊厳や社会的背景を考慮した総合的な判断力が問われるのです。

このように、遺伝子診療科医のスキルセットは、分子生物学の専門知識からデータ解析能力、患者さんや家族に寄り添うコミュニケーション力、そして倫理的な判断力まで、多岐にわたります。これらを総合的に身につけることで、初めて患者さんに信頼される遺伝子診療科医となることができるのです。

遺伝子診療科医のキャリアパスと専門医制度の現状

遺伝子診療科医としてのキャリアを築くには、従来の診療科とは異なる独自の道筋があります。日本において「遺伝子診療科」という診療科はまだ新しく、他の診療科と比べて制度や教育体制が発展途上にありますが、その分、将来性と発展可能性に満ちています。

まず、キャリアの入り口としては、内科、小児科、産婦人科、腫瘍科などで臨床経験を積むことが多いです。その上で、遺伝子診療や遺伝カウンセリングを専門的に学ぶ研修プログラムに参加し、専門性を高めていきます。多くの大学病院や基幹病院には「遺伝子診療部」や「臨床遺伝科」が設置されており、ここでの研修がキャリア形成における第一歩となります。

次に、資格取得が重要なステップとなります。日本では「臨床遺伝専門医制度」が整備されており、所定の研修を経て試験に合格することで資格を得ることができます。この資格は、遺伝子診療を行う上での専門性を証明するものであり、患者さんや社会からの信頼を得るうえで非常に重要です。また、国際的な遺伝医学の学会や教育プログラムに参加することで、世界水準の知識や技術を習得することもキャリアアップに直結します。

キャリアパスは多様であり、病院での診療を中心とする医師もいれば、研究分野に進んで新しい治療法や診断技術の開発に携わる医師もいます。特に希少疾患やがんゲノム医療の分野では研究と臨床が密接に結びついており、両方を兼ねるキャリアモデルが一般的です。また、行政や教育分野に進み、遺伝子診療の普及や人材育成に貢献する道もあります。

現状の課題としては、専門医の数が圧倒的に不足していることが挙げられます。需要は年々高まっているにもかかわらず、養成の仕組みや研修機会が限られており、地域間格差も存在します。都市部の大学病院では遺伝子診療科が整備されている一方で、地方では専門医が不足しており、患者さんが十分な支援を受けられない現実があります。こうした課題を解決するために、国や学会は教育プログラムの充実や遠隔医療の活用を進めています。

このように、遺伝子診療科医のキャリアパスはまだ整備の途中にありますが、その分、新しい可能性に満ちた分野です。専門性を高めながら、臨床、研究、教育、政策など多方面で活躍できるチャンスがあり、医師としてのやりがいも非常に大きいといえるでしょう。

課題と展望:倫理問題、社会的理解、人材育成の壁

遺伝子診療科医の活動は、医療の最前線を担う一方で、多くの課題に直面しています。その中でも大きな柱となるのが、倫理問題、社会的理解、人材育成の三つです。これらを克服することが、遺伝子診療を安定的に普及させ、未来に向けて発展させるための鍵となります。

まず、倫理問題についてです。遺伝子検査は患者さん本人だけでなく、その家族や子孫にも影響を与える可能性がある情報を扱います。例えば、がんのリスクに関わる遺伝子変異が見つかった場合、その情報は患者さんの兄弟や子どもにも関係するかもしれません。しかし、その情報をどの範囲まで共有するのか、誰に知らせるべきなのかという点は非常にデリケートです。本人の同意なく血縁者に知らせることはプライバシーの侵害になり得ますが、黙っていることで家族の健康に重大な影響が出る可能性もあります。このジレンマにどう向き合うかは、遺伝子診療科医にとって避けて通れない課題です。

次に、社会的理解の不足が挙げられます。遺伝子検査やゲノム医療という言葉は一般の人々にも広まりつつありますが、その内容や意義についてはまだ十分に理解されていません。遺伝子検査の結果を「運命」として受け止め、不安を抱えてしまう人も少なくありません。本来は、リスクを知ることで予防や早期発見につなげることが目的ですが、誤解や偏見によって不必要な不安や差別が生じる危険性もあるのです。こうした問題を解消するためには、社会全体への正しい情報発信や啓発活動が欠かせません。遺伝子診療科医は医療の場だけでなく、教育やメディアを通じて理解を広める役割も担っています。

そして、人材育成の問題も深刻です。日本における臨床遺伝専門医の数はまだ限られており、需要に対して供給が追いついていません。地方では専門医が不在の地域も多く、患者さんが遠方まで出向かなければならないケースもあります。また、医学生や若手医師にとって、遺伝子診療科のキャリアモデルが十分に確立されていないことも人材不足の要因です。教育プログラムや研修制度の充実が急務であり、さらにチーム医療を担う遺伝カウンセラーや看護師の養成も不可欠です。

それでも展望はあります。政府や学会は遺伝子診療の普及に向けた政策を進めており、がんゲノム医療中核拠点病院の整備や保険適用の拡大が行われています。AIやデジタル技術の進歩によって解析の効率化も進み、今後はより多くの患者さんに遺伝子診療が届けられることが期待されます。倫理問題や社会的理解の課題を一つひとつ克服し、人材を育成していくことで、遺伝子診療科は医療の新しい柱として確固たる地位を築くことができるでしょう。

AI・デジタル技術が拓く遺伝子診療の未来

遺伝子診療の発展において、AIやデジタル技術の活用は避けて通れないテーマです。近年の解析技術の進歩により、膨大なゲノムデータが日々蓄積されています。しかし、その情報量は人間の手作業では処理しきれないほど膨大です。ここでAIが重要な役割を果たします。AIは膨大なデータの中から臨床的に意味のある変異を素早く抽出し、患者さんに役立つ情報を効率的に提示することが可能です。

例えば、がんゲノム医療においては数百の遺伝子を同時に解析するパネル検査が行われますが、その結果には治療に直結する変異だけでなく、現時点では意義が不明な変異も数多く含まれます。AIは世界中の論文データや臨床データベースと照合し、変異の臨床的意味を自動的に評価することができます。これにより、遺伝子診療科医は膨大な情報を短時間で整理し、より正確で迅速な判断を下すことができるのです。

また、デジタル技術の発展は在宅医療や地域医療にも貢献します。オンライン診療や遠隔カンファレンスの仕組みを利用することで、地方に住む患者さんも専門医の意見を受けられるようになり、医療格差の是正につながります。さらに、個人のゲノム情報と生活習慣や環境データを統合する「デジタルバイオバンク」の構築も進んでおり、これが予防医療や健康管理に応用されることが期待されています。

AIはまた、患者さんへの説明支援にも活用され始めています。難解な遺伝子情報を視覚的にわかりやすく提示するツールや、患者さんの理解度に合わせて説明内容を調整するシステムが開発されています。これにより、患者さんと家族が情報を正しく理解し、納得感を持って意思決定できる環境が整います。

もちろん、AIやデジタル技術の導入には課題もあります。アルゴリズムの透明性やデータの信頼性、個人情報保護の問題などは慎重に扱う必要があります。また、AIはあくまでも補助的なツールであり、最終的な判断は人間である遺伝子診療科医が下さなければなりません。テクノロジーの進歩と人間の倫理的判断がバランスよく融合することで、初めて安全で信頼できる医療が実現します。

このように、AIとデジタル技術は遺伝子診療の未来を大きく変える力を秘めています。解析の効率化、医療格差の是正、患者理解の支援といった多方面での活用が進めば、遺伝子診療はより多くの人にとって身近で有益な医療となるでしょう。その未来を切り拓く中心には、やはり人間としての感性と専門性を持つ遺伝子診療科医が存在し続けるのです。