転校といっても、いまのように中学が義務教育ではなかったので、すんなりどこかに入学できるわけではなかった。すぐに入れそうなのは私立しかない。しかし、破産して夜逃げ同然でやってきたわが家に、私立に入学できるほどのお金はなかった。

父と長兄の2人は色々と調べてくれたが、そこで浮かんできたのが東京府立第五中学校への入学だった。府立五中と神津家とは縁の深い関係にあった (註:今でいえば体験学習のようなものを毎年引き受けていた) のである。

私はこの府立五中に入るべくして入ったということである。

(中略)

結局、東京府立五中の「夏季修養隊(註:夏季転地修養隊が正式名称)」を神津家で受け入れていたことがきっかけで、私は五中に入学することができたのである。当時、伊藤長七先生(註:郷里が志賀だったこともあり、初代校長として第一回から祖父に依頼があった)は既に他界していたが、教頭の田辺晋八先生のところにお願いに行き、結局無試験で転入させてもらうことになった。もし普通に試験を受けていれば絶対合格はしなかっただろう。実際、転校して驚いたのは、私が上田中学校の2年で使っていた英語の教科書を、府立五中では1年生が使っていた。それぐらい上田と東京では差があった。編入学した私のあだ名は「信州の山猿」。せっかく縁があって入学できた学校だったのになかなか勉強についていけず、その上馬鹿にされてすっかりやる気をなくしてしまった。

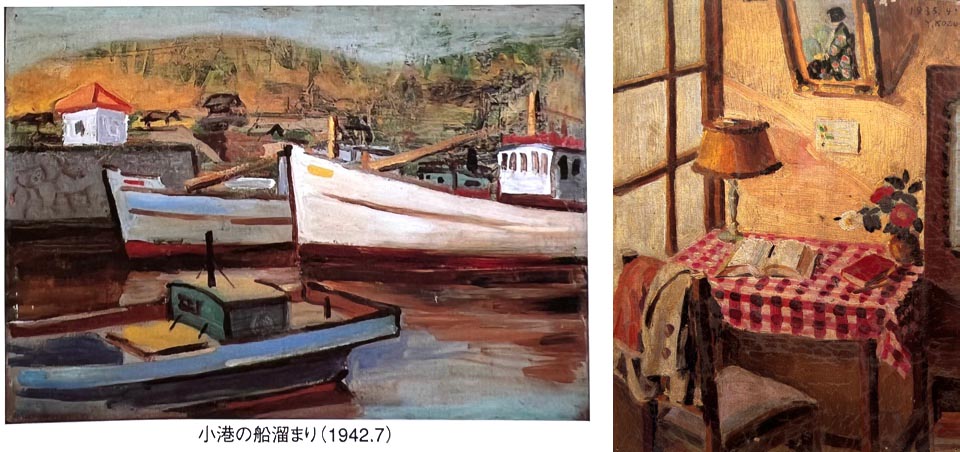

だからはじめ、五中での成績はクラス47人中びり。体も弱くて遠足にも行けなかった。それを見かねた姉が、「スケッチにでも行ったら」と勧めてくれたのがきっかけで、私は美術部に入って絵ばかり描いていた。もともと絵を描くことが好きで得意だったこともあり、次第に熱が入っていった。美術の高田邦次郎先生からも「君はなかなか才能がある。美術学校に行ったらいい」といわれ、私は美術学校に行こうと決めていた。

(中略)

しかし美術学校に行くのには実技、デッサンだけではダメで、学科もできないといけないということがわかってきて、私は一念発起し、普通の勉強も一生懸命やるようになった。結局卒業する時はクラスで7番になっていた。

ところが、4年生の時「美術学校に行きたい」と長兄の徳一郎(註:二高から東大に入り、農芸化学に進んだ優秀な化学者で、父が大変尊敬していた兄)に話したところ、ひどく怖い顔をして反対されてしまった。「絵描きなんて人間のクズだ」とまでいうのだ。さらに「絵なんかいつでも描ける。それよりもやっちゃん(註:康雄の「や」を取った仇名)、もっとでかい絵を描いてみないか」という。「うん、百号ぐらいの絵を描いてみたいなあ」というと長兄は、「絵を描くのは何もキャンパスだけじゃない。どうせ描くなら地球に描いてみたらどうだ。ニューヨークみたいな大都市でビルを建てたり橋をかけたりするんだよ」というのだ。兄は画家などになるより建築家になれといったのだった。

(中略)

結局美術学校と二高(註:旧制第二高等学校、現在は東北大学)の両方を受験しようとしたが、なかなかうまくいかず建築の方で二高の理科を受けることになった。当時建築の主流はドイツ建築だったので、理科も英語を主とする理科甲類ではなくドイツ語を主とする乙類にした。4年の時、二高の理乙を受験したが受からなかった。5年の時再度挑戦するが、また不合格。そこで当時二高を諦めた者がよく受験し、五中からの進学者も多い山形高校を受験することにした。それで、東京で1年間補修科(註:今でいう予備校)に通ったがまたもや失敗してしまう。私はもういちどじっくり自分で組み立てた勉強をしようと決意し、家族と離れ独り志賀の家で勉強することにした。・・・・(中略)・・・・・そして1年が過ぎ山形高校に合格した。

さて、3年の2学期ともなると大学はどこへ行くか決めなければならなくなった。私は建築学科に進むつもりだったものの、大事な試験科目である数学はあまり勉強していなかった。そんな私に、進路を決める上で大きな影響与えた人物が、理乙の同級生で親友だった泉将君である。泉は柔道部の猛者で、体重は100キロを超す巨漢。当時「巨人ゴーレム」という映画があって、皆は彼のことを「泉ゴーレム」または「ゴーちゃん」と呼んでいた。

(中略)

その泉は東大の印度哲学に進み、将来は馬賊になるのだという。確かに当時、馬族というのは満州で関東軍の働きを支える立派な職業で、「俺はいずれ満州に行って石原莞爾を助ける仕事をするんだ」といっていた。泉が秋口になって東大受験の下調べのために上京するというので、ついでに建築の方を調べてもらうことにした。

「神津、駄目だったよ」。そういって帰ってきた泉の話によると、東大の印度哲学は五、六人しか摂らないというところに志願者が十人もいるという。調べてもらったら建築のほうはもっと倍率が高く、試験を受けた学生の半分は通らないことがわかった。ろくに数学を勉強していない私はどう計算しても入れそうになかった。選択肢は別の大学しかなかった。旧制高校の学生は、旧帝国大学の定員に満たないところにはどこでも試験なしで入学できたから、他の学科を考えるしかなかった。

その頃、われわれはすでに徴兵検査を済ませていた。もし受験に失敗して、浪人すれば即出征である。兵隊に行けば必ず死ぬということもわかっていた。大学に行っても、卒業すればやはり出征が待ち受けている。私と泉は頭を悩ませた。

そこで浮かんできたのが医学部への道だった。理乙の同級生は23人のうちすでに20人が医学部を志望していた。しかも東大、京大、千葉大などを除くと医学部は軒並み無試験だということがわかった。「どうせ死ぬなら、他の学部より1年長い医学部で、少しでも生きがいを感じながら学生生活を送った方が良い」先ず泉が軟化して二人でそう話し合い、俺たちも医者になろうか、ということになったのだった。

このことを長兄に相談したところ、意外とすんなり賛成してくれ、ついに私は泉とともに東北大学の医学部に進むことになった。それまで私は医者になることなど全く考えもしなかったが、大きな転機はあっけなく訪れたのだった。