神津 仁 院長

1999年 世田谷区医師会副会長就任

2000年 世田谷区医師会内科医会会長就任

2003年 日本臨床内科医会理事就任

2004年 日本医師会代議員就任

2006年 NPO法人全国在宅医療推進協会理事長就任

2009年 昭和大学客員教授就任

1950年 長野県生まれ、幼少より世田谷区在住。

1977年 日本大学医学部卒(学生時代はヨット部主将、

運動部主将会議議長、学生会会長)

第一内科入局後、1980年神経学教室へ。

医局長・病棟医長・教育医長を長年勤める。

1988年 米国留学(ハーネマン大学:フェロー、ルイジアナ州立大学:インストラクター)

1991年 特定医療法人 佐々木病院内科部長就任。

1993年 神津内科クリニック開業。

「世の中の仕組みはこうなっていたのか!」

地区医師会が新型インフルエンザの予防接種を積極的にやり始めたのは、厚生労働省の予防接種政策が後手になり、地域開業医にそのしわ寄せが強くなったからだ。ワクチンの供給が滞り、地域住民が必死に接種可能な医療機関を探して回る事態となった。子供達のためにと、お母さん達が手分けして交代で電話予約を一日中掛けまくった、という話も聞く。その後、新型インフルエンザの臨床像が次第に明らかになり、65歳以上の高齢者にはあまり感染が広がらなかったこと、罹っても症状は季節性のインフルエンザに比べて軽くすんでいることなどが分かってきた。そして、感染者が急速に減って、ワクチンに対する過大な期待が薄らいだ頃に国からのワクチン供給がスピードアップしたため、医療機関ではワクチンそのものが余るようになった。特に10mlバイアルで供給された医療機関は一回に20人30人単位で接種しなければならず、接種希望者の日程調整に大変な苦労をすることとなった。しかも、このワクチンは薬事法上売買が出来ず、例年季節性インフルエンザではOKだった、余った分を問屋に返却することも不可能であることが判明したことから、余ったバイアルを廃棄処分する医療機関まで現れた。

こうした混乱を医師会の組織的な活動でカバーしようとしたのが中央区医師会だった。それぞれの医療機関から余ったワクチンを持ち寄り、医師会が予防接種会場としてセットした場所で希望者を募って集団接種に踏み切ったのだ。この活動に各地の地区医師会が呼応した。

|

世田谷区医師会でも、12月から集団接種を開始した。私も1月24日の日曜日に午後の出務を引き受けて行ってきた。世田谷区医師会館の3階にある大講堂で、予診表に記入する場所が用意され、事務スタッフが書類のチェックをした後に、医師が問診し、診察の結果に問題なければワクチン接種をするという流れ作業が出来ていて、大変スムーズに接種が行われた。接種医の一人は「11月の時点でどうしてこれが出来なかったのでしょうね」と訝っていたが、それが出来ないのが日本の医療行政なのだ。

先日、NPO法人全国在宅医療推進協会の総会の際に、「医療崩壊の真犯人」の著者である村上正泰氏に講演を依頼した。村上氏は1974年生まれだから35歳。2月からは山形大学大学院教授に内定している新進気鋭の研究者だ。大蔵省入省後、在ニューヨーク総領事館副領事、財務省国際局調査課課長補佐、内閣官房地域再生推進室参事官補佐などを経て、厚生労働省保険局総務課課長補佐となる。

この厚生労働省出向中に医療制度改革に携わり、医療費適正化(実は抑制)計画の枠組みづくりを担当するのだが、ここで大変な日本の現状を目にして、村上氏は愕然となる。この本を読むと、その驚きと戸惑いとが直接我々の心にも響いてくる。講演は、本の内容より大変紳士的な言葉で淡々と官僚依存ではいけないという本質を語って下さったのだが、私が読んで驚いたそのありのままを、読者にも共有して頂こうと考えたので、しばらくお付き合いいただきたい。

日本国が福祉国家を目指すとしたのは、戦後の大きな社会変革の一つだ。個人の自由や個性を剥ぎ取ってしまう共産主義国を目指すのでなく、またアメリカのように貧富の差が激しい極端な資本主義社会を目指すのでもなく、どちらかというとヨーロッパから北欧における緩やかな民主主義と資本主義と、国民に幸せを届けるための福祉国家を目指すのがわが国のやり方のはずだった。

それが、小泉改革というマスコミを使った経済至上主義の喧伝と劇場型政治に国民が翻弄され、人間の倫理観を麻痺させるような喧噪に酔わせられた。その残滓が今も張り付いているのは確かだ。我々には、聖域無き改革、国民が痛みを、というマゾヒスティックな艱難辛苦の矛先が、社会の弱い人々だけでなく、権力者も資産家も大企業の経営者も官僚たちにも向けられるかと思っていたが、実はその矛先は、社会の弱者の方に向いていて、そこから絞れるだけ絞ってやろうと為政者が画策していたとは知らなかった。社会の仕組みに疎い医師達は、是非この本を読んで世の中の仕組みというものに理解を深めてもらいたいと思う。

|

「『医療崩壊』の責任が一義的に霞ヶ関や永田町の政策立案者にあることは当然のことである。私自身、2006年度医療制度改革に携わった者の一人として、反省すべき点は多々あり、それを否定しようとは思わない」と懺悔するが、「物事の本質から目を逸らし、センセーショナルな報道を一方的にくりかえすマスコミの側にも大きな問題がある」、「それと同時に、マスコミの影響を受けるかたちで、構造改革騒ぎに熱狂的な拍手喝采、歓呼激励を一貫して送りつづけたのは国民自身にほかならない」、「『医療崩壊』の究極的な責任は国民自身にもあるのだ。この事実を決して忘れてはならない」と国民にも自覚を促す言葉が続く。確かに、民度の低い国民が選択したのだから、という醒めた見方もあるが、船で言えば信頼すべき船員である官僚に命を預けたのだ。船客である国民に向かって「この船に乗ったのが間違いでしたね」とは言って欲しくはなかった。

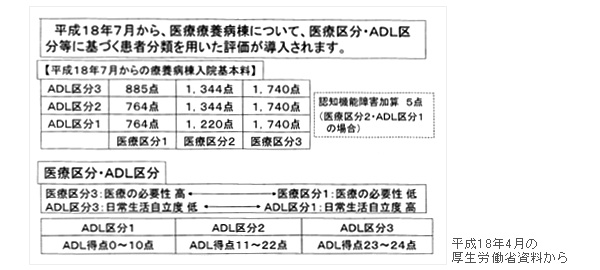

「今回の厚生労働省による療養病床再編計画は、まず削減するということを決定し、受け皿の体制はこれから整備していくというのだから、順序があべこべなのだ」、「そもそも厚生労働省が療養病床再編の根拠にした医療区分のデータにしても、あくまでも診療報酬上の評価を行うものであって、決して療養病床削減の根拠にするためのものではなかった。『医療区分1』の判定を受けた人がみな『社会的入院』に相当するというわけではなかった」

結果として「医療区分を導入して医療区分1の療養病床の経営を成り立たなくして、そのぶんの病床は必然的に減っていくだろうということで、それを社会的入院だと決めつけただけのことなのだ。そして、一方的に社会的入院だと決めつけた患者をめぐって、医療保険制度を所管する保険局と介護保険制度を所管する老健局のあいだで押しつけあいが始まった。つまり、保険局は医療費抑制のために医療療養病床を削減し、入院患者を介護保険に移そうとした一方、それに危機感を抱いた老健局は費用の高い介護療養病床の廃止を突然決めたのだ」、「当時の政策決定がいかにいい加減であったか」と告発する。

|

以前より政府は「医療保険制度の一元化を目指す」という方針を出していた。しかし、その具体策には言及していなかった。当然野党から「将来の一元化を謳っているが、一元化のプロセスについてなんら明らかにしていない」と2006年度の医療制度改革をめぐる国会審議の過程において質問があった。これに対して、当時の小泉首相は「具体的な姿についてはさまざまな考え方があります」と明言を避けた。この時の答弁「被用者保険と国保とを完全に統合する医療保険制度の一元化については、サラリーマンと自営業者の所得把握等の違いや、事業主負担の扱いをどうするかという課題があり、国民的議論が必要であると考えております」というあいまいなものは「じつはこの答弁の原案は私自身が作成したのであるが、はっきりいってしまえば完全に『逃げ』の答弁にほかならない」

|

「われわれはいまや公的医療保険がアメリカよりも低いという事実をしっかりと認識しなければならない。わが国はいつの間にかそこまでの医療費抑制政策を進めてきたのである」、「だが、五年間で1.1兆円削減しなければならない根拠等ない。ましてや、小泉内閣で行ったからといって、それを継続しなければならない理由などあるはずがない」と言い、中医協の仕組みとプロセスについては「これまで厚生労働省は、診療報酬改訂を通じて金銭的なインセンティブを与え、政策誘導を行おうとしてきた。しかし、現実には厚生労働省の当初の期待どおりに物事が進むことなどほとんどない。むしろ逆効果が生じるなどして、すぐに見直しを余儀なくされることが多いのである。このように診療報酬からの政策誘導は失敗の連続であり、『猫の目行政』の原因となっているのだ」

「後期高齢者医療制度の導入は、すでに2003年3月に閣議決定された『医療保険制度体系および診療報酬体系に関する基本方針について』で決まっており、厚生労働省にとってはそれをいかに実現するかが至上命題になっていた。そのため、委員からいくら不都合なデータを求められてもサボタージュし、結局のところずっと同じような資料で同じような説明をくりかえすのみであったのだ」、「このように都合のいいときには審議会を『隠れ蓑』として利用し、都合の悪いときには審議会を完全に無視するという、なんともご都合主義的な対応がまかり通ってしまうのだ」という。自民党時代には、「与党による事前審査・承認がこれまでの慣行として事実上制度化されてきたのだ」という。元大蔵省財務官である榊原英資氏は「政策案作成について全く法律的権限を持たない政党が、現在の日本のような形で政策決定に深く関わっている国は、先進資本主義国家では日本しかない」と指摘している。

村上氏は、さらに日常的な仕事として、「ある厚生大臣経験者の有力議員がどこかで講演するときは、役所でその講演原稿を作成してあげていた」という。こうした癒着は自民党の隅々にまで届いていて、「さらに自民党の『マニフェスト』に盛り込むべき項目についても、党本部からそれぞれの役所に発注されていた。2005年8月のいわゆる『郵政解散』の際も、『官から民へ』と絶叫する総裁の率いる政党が、その公約の原案を『官』につくらせるというのはどういうことであろうか。当時、私はこうした作業の一端にかかわりながら、あまりに馬鹿らしくなったことを昨日のことのように記憶している」のだという。それで村上氏は官僚を辞めたのかも知れない。

経済財政諮問会議についても内部の者にしか分からないニュアンスを伝えてくれている。

「民間議員の提案に対して担当大臣が反論を行うと、小泉純一郎首相の目の前で、民間議員が寄ってたかって担当大臣を批判するのである。しかも当時の進行役は竹中平蔵大臣であり、民間議員と手を携えて、五人対一人という圧倒的に有利な力関係のなかで『抵抗勢力』側の大臣を徹底的に攻撃しつづけ、最後には自分たちに都合のいいとりまとめを強引に行うのである」

これはもう、集団リンチか学生運動家の総括を求めている状況に近い。国家戦略がこんな風に決められていたかと思うと戦慄を覚える。

混合診療の解禁問題について、村上氏は「民間議員」という名で政策決定にかかわった経営者達を追求する。これまでわが国が『最適水準』医療を目指していたのに対して、混合診療解禁主義者達は、『最低水準』医療を唱えているという。基礎的な医療サービスのみ公的保険で確保する、という姿勢だ。

総合規制改革会議が2003年7月11日に公表した「規制改革推進のためのアクションプラン」の参考資料「『混合診療』解禁の意義」では、混合診療解禁後、保険診療(費用)が削減されることが図示されていた。この図は、規制改革・民間解放推進会議のホームページに掲載されていたのだが、12月10日前後に突然削除されたのだという。村上氏は「まことに驚くべき事実であるが、いくらホームページから削除したとはいえ、これこそが混合診療解禁の根底にある本音たといえよう」と指摘している。

経営者達は、これ以上国民や社員のために保険料を払いたくない、というのが本音だというのだ。あとはお金があれば私的保険に入るなり、なければ最低の水準の医療で我慢しろ、と。企業が生き残りに必死なのは理解出来るが、もっと心根の優しいやり方がないものかと思う。

当時は改革派(実は違うのだが)が善で、守旧派は悪というレッテルがどこでも貼られていた。その中で「伸び率管理」という論理が民間議員から出る。社会保険給付費を極端に抑制して、企業の身を軽くしたいというのが民間議員達の本音だった。どうすれば、狼の牙を隠して羊のごとく国民欺いて社会保障費用を抑えられるか、その理論的なツールとして用いられたのが、この「伸び率管理」であった。

経済財政諮問会議の民間議員は、「給付の伸びを管理する指標として何を用いるかは検討が必要だが、経済規模に合った水準という意味で、我々は、『名目GDPの伸び率』が妥当と考える」との提案をした。これはすでに間違いとされている「税金と保険料の負担増によって経済が悪影響を受ける」という詭弁によって成り立った理論だった。先進資本主義諸国ではすでにこの理論が間違っていることはOECDの資料が証明しているのだが、日本ではまだその亡霊が国中を跋扈していた。

村上氏は経済財政諮問会議の場で「徹底的な反論を行った」という。しかし、当時は常に「民間議員=善」と位置づけられて、「それに反対すればただちに『抵抗勢力』というレッテルを貼られるのである。理屈も何もあったものではない」らしかった。

「こうした経済財政諮問会議からのプレッシャーを受けるかたちで、厚生労働省は『伸び率管理』にかかわる医療費抑制政策を策定することが求められて」いく。もし厚生労働省には任せておけない、と経済財政諮問会議に締め付けられたらどうしよう、という強迫観念に厚生労働省全体が陥っていたというから恐ろしい。そこで出てきたのが「平均在院日数短縮とメタボ検診」だったという。

「患者負担引き上げの余地がほとんどないとなると、『伸び率管理』にかわる医療費抑制政策の枠組みをつくるためには、新たな方策が求められることになる。そこで厚生労働省が打ち出したのが、生活習慣病対策の推進と平均在院日数の短縮の二本柱である。医療費適正化計画の中でこれら二本柱に関する数値目標を定め、中長期的に医療費の伸びを抑制していくことにしたのである」と。

しかし、医療費削減のために小手先の変化だけを求めるような政策が功を奏するわけはない。在宅医療を推進する辻元厚生労働事務次官が「医療費の適正化」のために在宅医療を推進するのだ、と省内の若手を相手に「辻説法(省内でそう言われていたという)」をしていたことにも、批判的に見ていたという。

「健康づくりにしても在宅医療にしても、それはそれとして推進すべき重要な取り組みではあるけれど、医療費適正化のために位置づけるべきものではない。にもかかわらず無理に医療費適正化計画に位置付け、しかも2015年までにメタボリックシンドロームの該当者・予備軍を25パーセント減少させるとか、平均在院日数の全国平均と長野県(全国で最短の県)の差を半分に縮小するという、根拠のない数値目標を設定する意味などまったくありはしない。

私は当時、厚生労働省においてこの数値目標の設定を担当していたが、『なんらかの指標が必要』という小泉総理の言葉を受けて、仕方なく『えいやっ』と設定しただけの代物なのだ。こうした取り組みの結果、2025年度にはメタボ検診で二兆円、平均在院日数で四兆円の合計六兆円の医療費が削減できるといっても、だれも信用することはできないだろう。しかし、もしこうした取り組みによって医療費の削減ができなければ、『やはり”伸び率管理”を導入しなければならない』という議論が再燃しかねない。そこで、厚生労働省は医療費適正化計画の枠組みのなかで、生活習慣病対策や平均在院日数短縮に関して、目標を達成できなかった場合にペナルティを科す仕組みを導入したのである」という。官僚は、屋上屋を架すように仕組みをつくり、さらに自分の手で国民を泥沼にはめて抜け出せなくしたということだ。

つくってしまったシステムは、その有効性を信じてというか、お上に従わなければ日々の生活が出来ない人々にとっては、金科玉条のごとくその筋書きに沿おうと無駄な努力を死に物狂いでするしかないのだ。何と罪づくりな官僚たちだろう。そのくせ、バベルの塔をつくってしまった官僚たちは、何もなかったように配置転換され、ある人たちはキャリア官僚としての階段を上がっていく。ゲームの上がりは天下りであり、年金と退職金による悠々自適な老後の生活だ。これを日本の国民はなんと見ているのだろうか。マスコミはしかし、ここに切り込めるようなメスを持っていないのだ。情けない。

村上氏はさらに続ける。「入院日数が長いからといって、決して慢性期医療が無駄で不要なわけではない」、「医療制度には必ずしも市場メカニズムはなじまないという事実はしっかりと認識しておかなければならない」、「よくよく考えればこうした弊害はすぐに思いつくはずだが、医療費の伸びを抑制するために『伸び率管理』にかかわる枠組みをつくらなければならない状況へと追い込まれた厚生労働省は『伸び率管理』ほどではないにしても、結果として『劇薬』に手を染めてしまったのである」と。

もうすでに、禁断の実に手を染めてしまった厚生労働省は、薬物依存になった患者と一緒だ。彼らをこの薬物依存状態から抜け出させるためには、こうした政策権限から遠ざけておく必要があるのかもしれない。

今回の講演では、質疑応答の時間をしっかりと取ったので、いろいろな議論が出来た。その中で村上氏に確認出来たことは、「官僚に頼ることなく、民間の英知を正しく発揮していくことが、日本の医療を良くしていくための早道である」という事だった。最後に、村上氏は「家族のあり方、住環境、コミュニティーのあり方を問い直すことが、在宅医療を推進していくためには大切な事だろう」、「医療政策だけを良くしようと試みてもそれは不可能で、日本の政策全体のあり方を問い直し、その総体の中から医療という部分を同時に変革していく必要があろう」と指摘してくれた。今後は、村上氏とともに、世の中の仕組みを変えていける力を持とう、と固い握手をした。